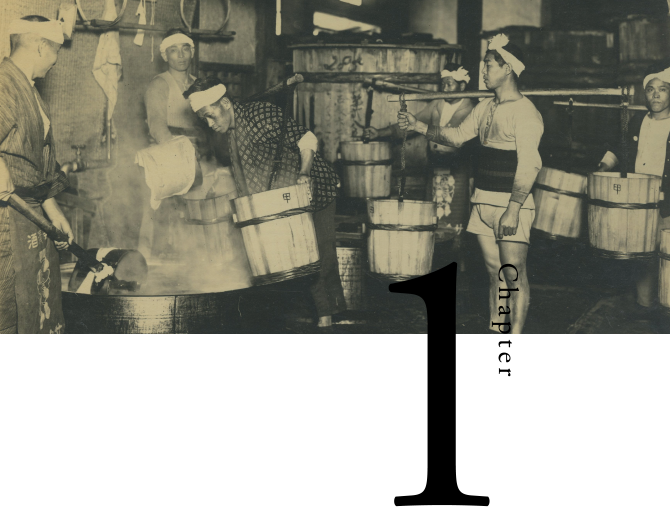

灘酒の成り立ち

我が国の酒造りの歴史は古く、『日本書紀』の

「スサノオノミコト伝説」にも酒が登場するほど。

そして、時代が進むにつれ、酒造りも洗練されていき、

現在に続く酒造りの骨格が定まったのは江戸時代であり、

必要な条件を持った摂津国がその代表的な地となり、

中でも伊丹、西宮そして灘地方が中心でした。

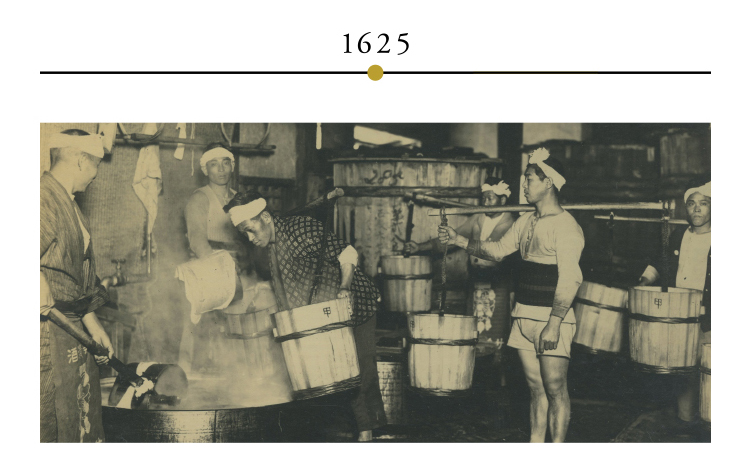

寛永年間(1624〜1644年)になると伊丹の酒造家・

雑喉屋文右衛門が西宮に進出したことをきっかけに

多くの者が追随、流通の優位性から灘で本格化しました。

灘は、原料米と原料水、そして気候風土、さらに海運という

酒造りに必要な条件を揃えた土地で醸し出された

「灘の生一本」は江戸人好みの酒の代名詞となりました。

そんな酒造りの中心となった灘地域は、東郷(魚崎郷)の

魚崎(当社・「櫻正宗」の醸地)を含む五つの郷から成る

灘五郷と称されました。

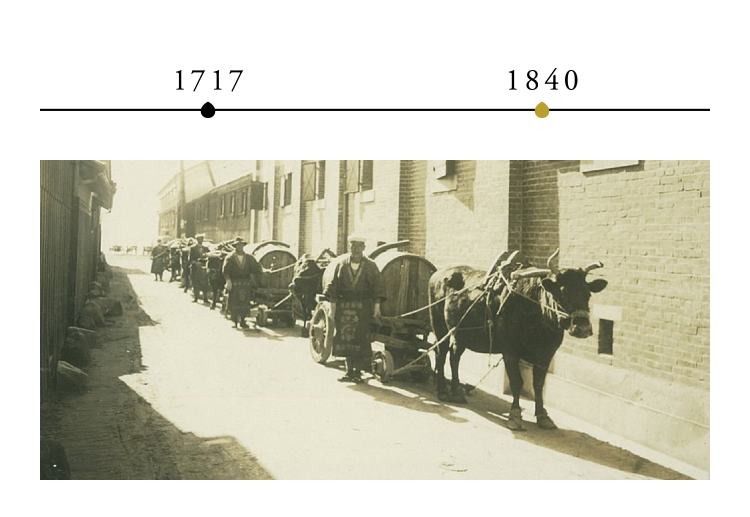

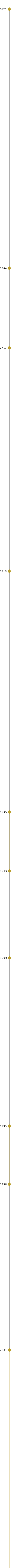

西宮の水「宮水」の発見

三代目太左衛門以降、江戸送りの船便の利便性から

西宮と魚崎に蔵を持つまでに成長します。

しかし、六代目太左衛門は二箇所の酒造で常に品質が

西宮・梅の木蔵が勝ることを発見し、試行錯誤の末、

梅の木蔵に湧き出る井水が高い品質を生み出すことを発見。

その井水を牛の背に載せ、魚崎に運び、西宮の水「宮水」の

酒が評判を呼び、灘には欠かせないものとなりました。

酒銘「正宗」の誕生

その頃、六代目太左衛門は当時の酒銘「薪水」が

女性的で酒客の好みに合わないことから

醸造法の改良とともに酒銘の検討をしました。

ある時、親交のあった山城国深草の極楽寺村瑞光寺

(元政庵)の住持をその草庵に訪ねた折、

「臨済正宗」と書かれた経巻を見て、正宗(セイシュウ)が

「清酒」と語音が相通じることから「正宗」を酒銘とし、

それが評判を呼び清酒の酒銘に使われるようになりました。

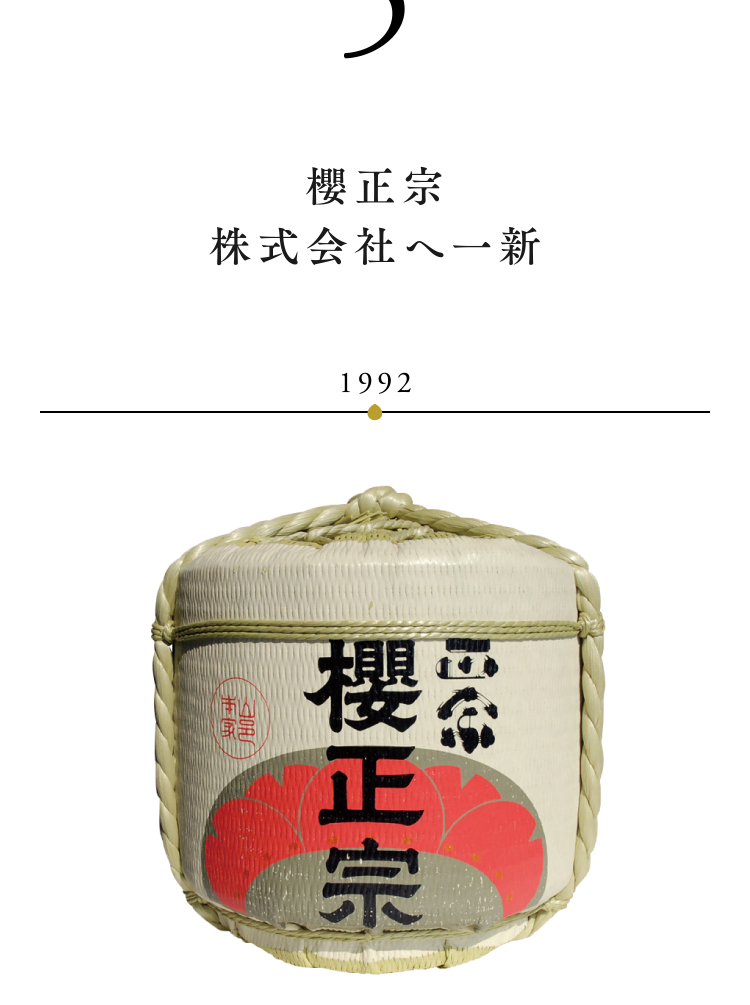

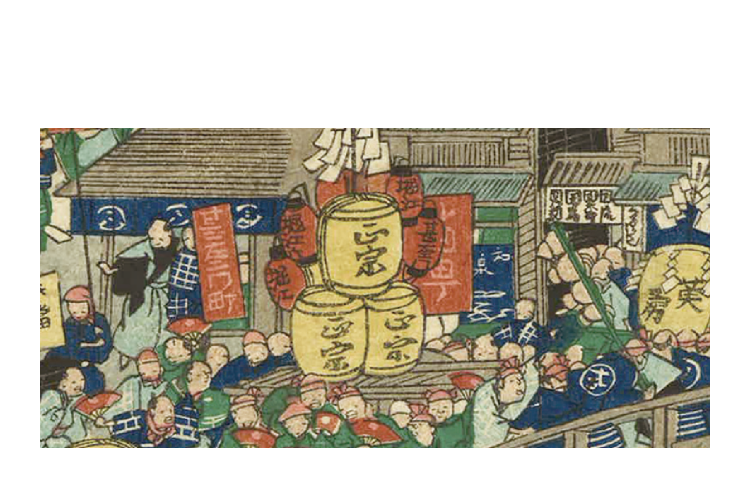

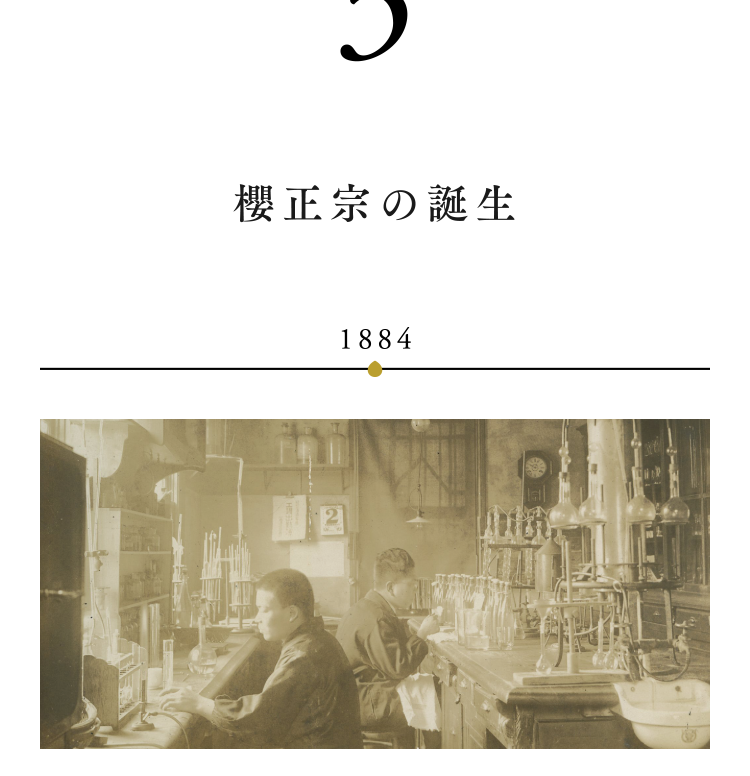

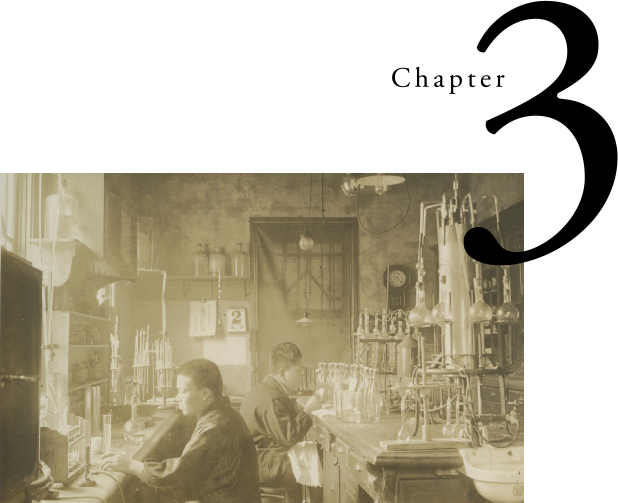

櫻正宗の誕生

この頃、山邑家の酒造りはさまざまな近代化に取り組み、

1884(明治17)年に山邑家は「正宗」を

商標登録することにしましたが、酒の優秀さ故に、

正宗は清酒の代名詞としてその銘は一般化して

しまい、政府は「正宗」銘を普通名詞とすることとしたため、

認められませんでした。その際に、政府の勧めもあり、

国の花と言える紅色複弁の櫻花一輪を配し、

「櫻正宗」と改称して登録商標としたのでした。

それが現在の社名である「櫻正宗」の誕生でした。

江戸時代と変わらず、明治期においても山邑酒造「櫻正宗」は

灘の清酒メーカーを牽引していく気概に満ちた蔵でした。

1904(明治37)年、政府により官立醸造試験所が設立され、

安全醸造と酒質の向上のために全国から優良な酵母が

集められました。その結果、「櫻正宗」の酵母が

もっとも優れていると判断され、「櫻正宗」の酵母が

「協会一号酵母」として全国に頒布されました。